希望への道 2012・08/15 ー 2012・09/14

【算数】

(現状と今後の対策)

授業中の学習については非常によく頑張れています。難しい問題についても解けるようにしようとする姿勢が見られますが、スタミナがもう少し欲しいところです。最初は難しいものでも意気揚々と取り組むのですが、難しいと感じるとすぐに気持ちが萎えてしまうようなところがあります。そして解説を経て理解ができるとまた積極的に取り組んでいます。もちろん難しいものにあたると、気持ちが萎えてしまうのも分かるのですが、そこを乗り越えて細かく考え、そしてヒントを繋げて解答を導きだすというような作業に積極的に取り組めるようになればもっと大きくレベルアップすることができます。実際に宿題の段階で間違えていたり分からなかったりする問題についても、もう1歩で解けていた、もう少しだけ深く考えることができれば解けていたというようなもの非常に多くあります。これらのものを全て得点源にできれば非常に大きな力になります。そして根気をもってもう1歩考えるという作業に必要なのは、面倒くさがらずに丁寧に取り組む姿勢です。宿題についてもよく頑張れているのですが、答え合わせが出来ていなかったり、図をかいていなかったりなどということがまだまだ見られます。宿題でできていなかったものでも、式と図を丁寧にかいて分かった順に数字を図に書き込んでいけば、そのまま正解まで繋がることもよくあります。今後の学習指導においては、その場で考えるということにこだわった学習を行います。毎回過去問の中から未知の問題を使用してその場で考えて答えに繋げてゆくという学習を取り入れます。弱点補強に加え、図や式を丁寧にかきじっくりと考える姿勢が身につけばより大きなレベルアップを果たすことができます。この調子で頑張っていきましょう。

(授業内容と今後の予定)

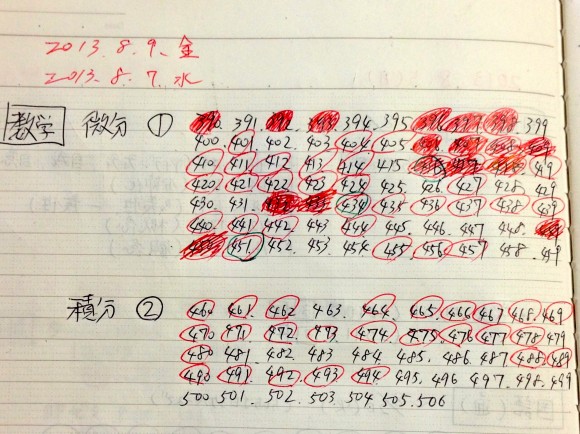

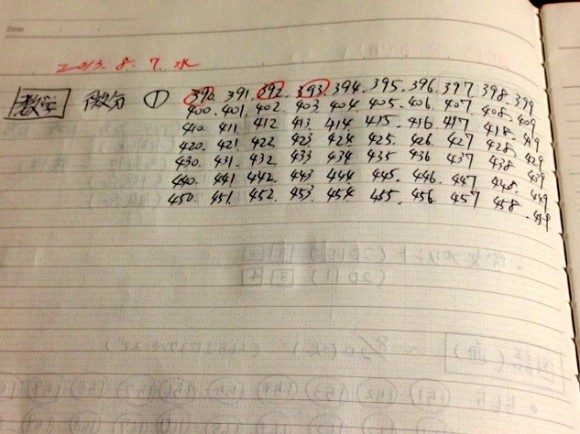

今月は白陵の過去問とともに岡山白陵の過去問にも取り組みました。白陵の過去問については1次の問題がおおかた取り組めたので、2次の問題とともに岡山白陵の問題を進めてゆきます。岡山白陵の問題については白陵のような偏りが少なく、どちらかというと広範囲に渡って標準レベルの問題が並んでいます。実際に取り組むと、白陵ではあまり出題されないものの標準的な問題についてはまだまだ苦労しているようです。今後はまず岡山白陵で出題された問題を使用して広範囲の復習とまだ学習していない範囲の学習を進めます。そしてそれらの知識をもとにして白陵過去問の2次と岡山白陵の過去問の中で難易度の高い後半部分の問題に取り組んでゆきます。白陵の2次の問題については今のところは大きく波があります。できるものとできないものの差が大きく、出題された問題の範囲によって大きく得点が変わるような状態です。今後の学習指導においては白陵の2次においても岡山白陵の問題においても問題の種類による点数の偏りを無くし、コンスタントに合格点を確保できるようになることを目標として進めていきます。白陵の1次の過去問をひと通り通したことから弱点が明確になっていますので、今後はそれを集中して潰してゆくことと、岡山白陵で出題されるような問題を潰してゆくこと、そして難しい問題に出会ったときに考えて答えに繋げていく姿勢を身につけることを重視して学習指導を行います。

【国語】

先月からずっと注意して問題を解いてもらっていた要点部分の抜き出しと、それらをまとめた記述に、少しずつ改善がみられるようになりました。それは問題文にあわせて本文全体からキーワードを探しだすようになったところや、無条件で本文の後半に要点があるなどとは思わなくなり、きちんと要所を比較しながら記述していく姿勢を、じかに隣で見ることができたからです。また字数指定の条件があるときには、きちんと問題文に丸をつけて、気をつけて答えを書いているのも確認できました。それに今回は文章の中に線を引き、その線と比較されている箇所を探し出して同じく下線を入れ、比較されていることを文章に書き込んでいました。文章に書きこむことが、国語の勉強を支える土台だと私は考えていますので、答えがあっていることももちろんですが、下線をつけて、しっかりと文章を読んでいる跡を見つけることができたことが、何よりうれしかったです。実際その問題の問いに対する答えは、完璧な答えにかなり近いものでした。本当にすばらしかったです。昔は記述が不得意で、おおよその勘に頼るような答えの書き方をしていましたが、今ではそのような答えを書くことはありません。的確な書き込みができるようになったら、国語の点はさらに伸びることになります。

しかしまだ気をつけないといけない点はいくつかあります。その中で早急に直さなければいけないのが、記述をするときに主語をぬかすという点です。主語が明確な文章を作ることができないと、その文章自体が未完成なものとなって、あいまいな文章となってしまいます。なぜそのように主語を抜かすのかを、隣でみて推察するに、まず文中から答えとなりそうな関連文を見つけると、勇んで文章をまとめ、答えを書いてしまうということが挙げられます。また自分の中で主語はわかっているので、主語をどうしても書かなければいけないという意識が欠けるのでしょう。この二点において、記述は未熟なものになっていることが多々あります。今月はすべての問題でこの主語抜きの癖を、徹底的に直させます。さらに答えとして書いている文章を復唱させ、自分の作った文章が、初見の人にとってもきちんと理解できる文章を作っているか、それをチェックしてもらうようにしています。

また今月から新たに参考書が変わり、上・下ともに入試問題レベルの問題が出題されています。すでに、上・下両方のレベルの問題に耐えられるところまで力をつけることができていると私は思っています。毎回上・下両方の参考書から問題を出して、注意深く本人の苦手な箇所をつぶしてまいります。続けてもらっています漢字の書き取り、四字熟語、ことわざ、慣用句などはこれからも続けて暗記していただく予定です。なかなか暗記することは難しいことですが、これらの言葉に慣れて、その意味を正確に知っておくことは、なにより不可欠なことであると考えています。本人のペースで無理のないよう暗記をしていっていただきます。

【理科】

(授業中の様子、実施事項および問題点など)

なかなか秋の足音が聞こえてこない残暑厳しい時期です。夏休みの生活サイクルから学校を中心とした生活に切り替えるのに苦労する時期ではあります。まだまだあると思っていた時間がそろそろ少なく感じられてくる時期です。常に受験生であることを意識し、自分の持っている時間を有効に使えるように計画を立てて日々の学習を進めてもらいたいものです。

さて今回の学習内容です。青のテキスト(物理・化学分野)のテキストを小テストとして利用し始めました。小テストの出来は良いです。時間を掛けて準備してきており、計算問題も数値の丸暗記ではなく、自力で導き出せるように練習をしてきています。授業ではきんきの中入のテキストを中心に進めていきました。今回は化学分野の内容が中心になりました。もののあたたまり方、ものの燃え方と気体の性質のところは知識もあり、よく答えることが出来ていました。記述で答える問題での答え方について指導しています。気体と質量(反応と比)のところでは、表から必要な数字を読み取って利用する、というところが出来ていませんでした。問題文を正しく把握していないところがありましたが、一緒に読んでいくと意味が取れたようで鉛筆が動いていました。食塩水と濃度のところは比較的スムーズに立式・計算と出来ていました。溶解度のところも、濃度計算に絡む出題のされ方でしたが、溶質・溶媒・溶液といった数値を取り違えることなく立式・計算が出来ていました。同時にきんきの中入の植物・動物分野を宿題に出していましたが、こちらの単元はどれもよく出来ていました。理由を答えるところの記述の仕方が甘いところが見られたので、落としてはいけないキーワードや文末の結び方などについて指導しています。

また、以前解いたところを再度やり直す、といった宿題を出していましたが、それに対してものすごく時間がかかるというお話を伺いました。また、解いて丸付けしてやり直しまでを宿題に出していたにもかかわらず、解くだけでおしまいというところも何度か見られました。内容が難しいのか、量が多いのか、それとも他に理由があるのか、瑞葵さんとも話をしましたがこれらの理由が入り交じっているようなお答えでした。勉強をしなければならないことは頭ではわかっていながらも、全力で前向きになれない。しなきゃいけないことが目の前にありながらも、そうでないものに気を取られてしまう。といった様子でした。この辺りに関しましては難しい一面もありますが、単に本人の気持ちの問題として片付けるのではなく、しっかり話を聞いて良い方向へと導けたらと考えております。ご家庭でも瑞葵さんに対する叱咤、激励、気配りを今まで通り続けていただきたいと思っております。

(今後の対策および予定項目)

本格的にきんきの中入を利用し始めましたが、さすがにあれこれ考えなければならない良問が多く、正に正念場を迎え始めています。学習内容そのものも大切ではありますが、それ以外の気持ちの維持に関しましてもサポートしていきたいと考えております。

【岡山白陵中学校・岡山白陵高等学校:http://www.okahaku.ed.jp】